食虫植物ってどんな植物?

実は日本にも多数生息し、近年は観葉植物としての人気の高い食虫植物。

ウツボカズラ、サラセニア、ハエトリソウ、、、

どれも見たことある、聞いたことある、という方がほとんどなのではないでしょうか。

そんな食虫植物の、「そもそも食虫植物ってなんだっけ?」「どんな種類がいるんだっけ?」という疑問から、

食虫植物の代表種の特徴、生息分布、花言葉などをご紹介します。

これで明日からあなたも食虫植物博士に!?

食虫植物とは

食虫植物ってなんなのでしょうか。

書いて字のごとく、虫を食する植物、ということなのですが、 虫を捕まえても食べない植物も存在します。

どこからが食虫植物なのでしょうか。

食虫植物しょくちゅうしょくぶつ

昆虫や小動物をとらえ、消化、吸収して栄養をとる植物の一群。日本では2科4属、約20種が知られる。

食虫植物は普通の植物と同じように光合成、窒素同化を行って独立栄養の生活をするが、尾瀬ヶ原(おぜがはら)湿原のような窒素分を欠いた酸性の土壌条件のもとでも多くの種は生活が可能である。

(引用 https://kotobank.jp/)

昆虫や小動物を捕らえ、消化・吸収して栄養を摂る、 というのが食虫植物の定義になります。

なので、捕まえて食べちゃうよ、ってことまでする植物のみ食虫植物ってことですね。

食虫植物にはどんな種類があるの?

大きく分けると4種類の食虫植物がいます。

・落とし穴式

・挟み込み式

・粘り付け式

・吸い込み式

この4つのどれかに、どの食虫植物も大半は当てはまるわけですね。

世界にどれくらいの食虫植物がいるの?

世界では12科19属800種以上の食虫植物がいると言われています。

中でも多いのが、下記の3属です。

・ネペンテス(ウツボカズラ) 150種以上

・ドロセラ(モウセンゴケ) 200種以上

・ウトリクラリア(タヌキモ/ミミカキグサ) 250種以上

この3属だけで600種以上いきますね。

多様性に富み、広範囲に分布している食虫植物もいれば、1属1種のみの食虫植物もいます。

独自に進化を遂げた食虫植物でも、全く同じ一括りにはできないということですね。

食虫植物は4種に分かれる!?虫をとる仕組みって?

それでは食虫植物の分類はどのようにされているのでしょうか。

主に捕食の仕方(虫の捕らえ方)によって、4つに分類されています。

まずはその仕組みを見ていきましょう。

落とし穴式

挟み込み式

粘り付け式

吸い込み式

どれも虫の身になったら溜まったものじゃないですよね。

このなんとも不気味な雰囲気は子供の頃によく公園にいた「アリジゴグ」と似たような感覚を覚えるのは僕だけでしょうか。

どの時代の人もこの特異な雰囲気と見た目には最初は驚いたのではないでしょうか。

食虫植物は種類によって生息している環境が全然違う!

食虫植物ってどんなところに生息しているイメージがありますか?

川辺や湖?

ジャングル?

高い山の中腹?

実はどれも正解なんです。

世界中の南極と一部の島を除くほぼ全ての地域に食虫植物は生息しています。

共通しているのは

植物を生長させる土壌中の栄養素(窒素・リン・ミネラルなど)が枯渇している環境

に食虫植物は生えているということです。

本来なら土壌の栄養素 と 太陽光と二酸化炭素による光合成 によって生長していくのが植物ですが、

その必要な栄養素が足りていないために、それを補うために進化を遂げたのが「食虫植物」ということになります。

そう考えると食虫植物って結構凄いですよね。

生き物の進化って不思議でしかないです。

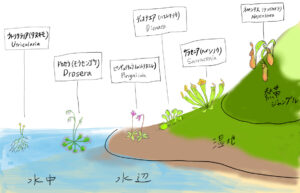

食虫植物の生息環境

各食虫植物の生息している環境を図にしてみました。

どうでしょうか?

ネペンテス(ウツボカズラ)は想像通りだな、とか、水の中にも食虫植物っているんだな、とか、人によって感想は違うかもしれません。

食虫植物を知る上で最も大事なのは、どのような環境で生育しているか、だと思います。

栽培する上でも、観賞する上でも、元々育っている環境を無視することはできません。

栽培のポイント

・肥料はいらない

いかに栄養素のない用土にするかが大事なポイントです。

一般的な園芸・観賞用の植物と同様に扱うと、かえって栄養過多になり枯れてしまいます。

オススメの用土

・水苔

食虫植物を育てる上で、最も適した用土と言われているのが水苔です。

もちろん、種によってはピートモスのが育ちやすいとか、鹿沼土の方が良いという場合もありますが、迷ったらまずは水苔で栽培を始めるというのが適切です。

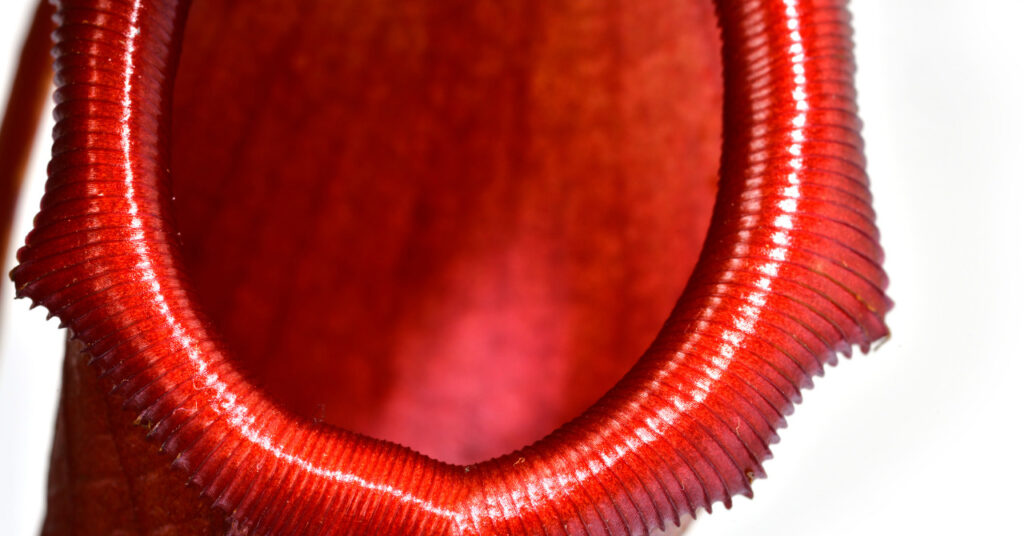

①落とし穴式の代表種、ネペンテス(ウツボカズラ)

食虫植物の中で最も人気なのがネペンテス(ウツボカズラ)。

正式名称はネペンテス、和名としてウツボカズラと名付けられています。

世界で150種以上が確認されており、多種多様な見た目のある種です。

ネペンテス(ウツボカズラ)の捕食袋の仕組み

不思議な形をした袋は葉っぱでできており、この袋のことを捕食袋と言います。

葉先から伸びたツルの先に捕虫袋を付け、虫を落とし込んで捕獲します。 この袋の底には消化酵素の混ざった液体が溜まっており、

虫をゆっくり分解し、養分を吸収していくのです。

袋の形状や好む環境などは生育環境によって大きく異なり、一言でネペンテス、ウツボカズラといっても本当に多種多様な見た目や育て方が楽しめます。

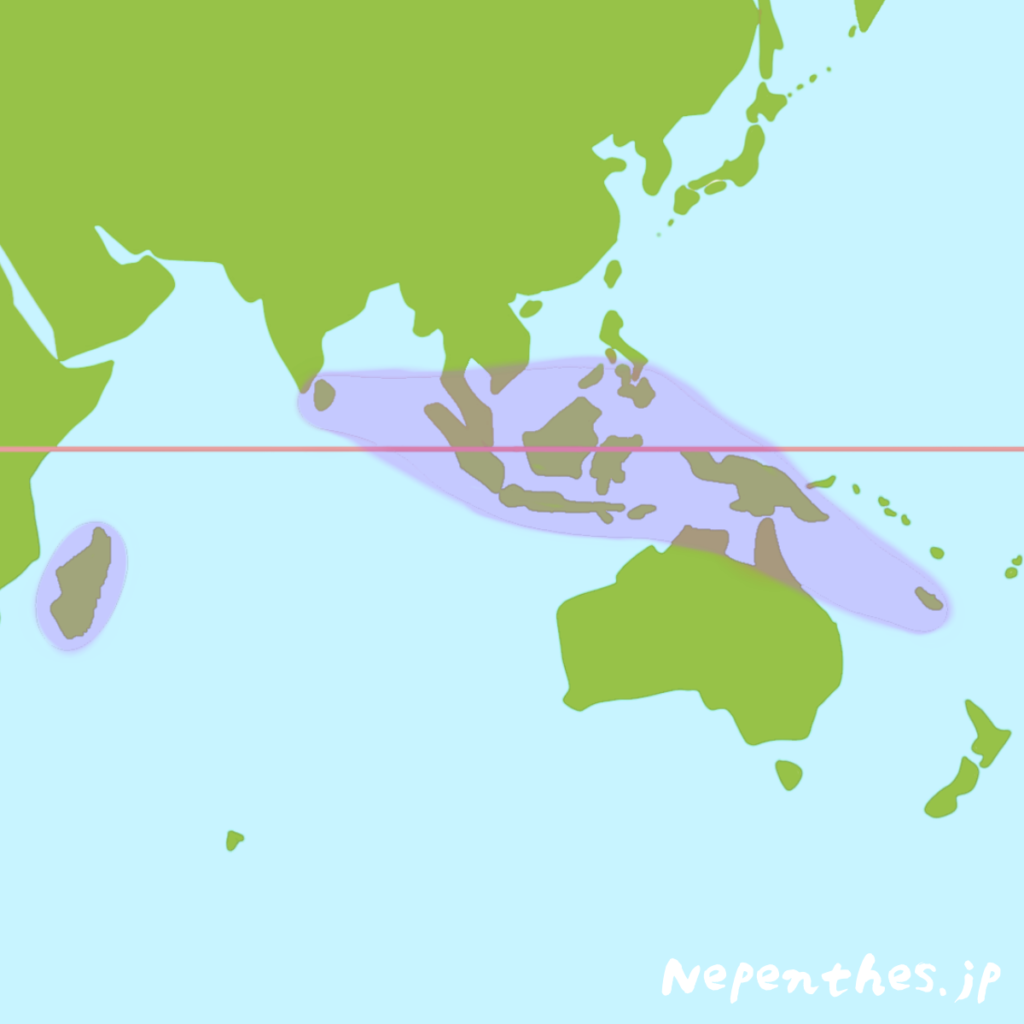

ネペンテス(ウツボカズラ)の特徴・生息域

| 園芸分類 | 観葉植物、熱帯植物、食虫植物 |

| 園芸分類 | 多年草 |

| 草丈 | 10cm〜200cm |

| 耐寒性 | 弱い |

| 耐暑性 | 強い |

ウツボカズラの特徴、生息域です。

東南アジアを中心に、主に熱帯地方に生育していますが、低地から標高3000 m程の高地まで、その生育範囲の広さも一つの特徴。

インドネシア、マレーシアに種類が多く、最も多くのネペンテス(ウツボカズラ)が生育しているのはボルネオ島です。

ネペンテス(ウツボカズラ)の花言葉

花言葉:甘い罠、油断、危険、絡みつく視線

どれもネペンテス(ウツボカズラ)の捕食袋とその見た目から連想された言葉ですよね。

うっかり甘い香りに誘われて捕食袋の中に入ってしまった虫を見たら、きっとこの言葉が思い浮かぶのは理解できます。

中には赤味が強い種や、斑点模様の種もあるので、毒毒しい印象も人によっては感じるかもしれないですね。

ネペンテス(ウツボカズラ)の代表種

ネペンテス・アラータ Nepenthes.alata

最も栽培されている方が多いと言われている種です。

ヒョウタンウツボカズラやネペンテス・アラタも同じです。

ネペンテス・レディラック Nepenthes'Lady Luck'

鮮やかな赤い袋を付ける種です。

ネペンテス・ミランダ Nepenthes'miranda'

袋の口が赤い唇のように見えるのが特徴で、生長とともに、口が赤く変化していきます。

-

-

【食虫植物ネペンテス(ウツボカズラ)とは】世界には150種以上!?捕食袋の仕組みや花言葉、人気な種って?

続きを見る

②落とし穴式の代表種、サラセニア(ヘイシソウ)

北アメリカに多く生息しているサラセニアは筒状の葉っぱがお酒を入れる瓶子に似ていることから、日本ではヘイシソウとも呼ばれています。

サラセニア(ヘイシソウ)の捕食の仕組み

筒状になった葉っぱから、虫を落とし込んで捕獲します。

この袋の底には消化酵素の混ざった液体が溜まっており、虫をゆっくり分解し、養分を吸収していくのです。

サラセニア(ヘイシソウ)の特徴・生息域

| 園芸分類 | 観葉植物、食虫植物 |

| 園芸分類 | 多年草 |

| 草丈 | 15cm〜80cm |

| 耐寒性 | 普通 |

| 耐暑性 | 強い |

サラセニアの特徴、生息域です。

アメリカ合衆国南部・東部を中心に、カナダや一部の種は南アメリカ大陸まで生育しています。

サラセニア(ヘイシソウ)の花言葉

花言葉:恋の憩い、憩い、風変わり、変わり者、変人

確かにサラセニア(ヘイシソウ)の見た目は変わっているのは誰が見てもその通りですね。

憩い、というのがイマイチしっくりこないのですが、虫を呼び寄せる姿から虫の憩いの場所のように見えた、ということみたいですね。

サラセニア(ヘイシソウ)の花言葉には諸説あるみたいですが、はっきりとはしていないようです。

サラセニア(ヘイシソウ)の代表種

サラセニア・アラータ Sarracenia.alata

大型の原種のアラータ。

黄色から緑の綺麗なコントラストが美しいです。

サラセニア・プルプレア Sarracenia.purpurea

小型種の中でも綺麗な赤味が人気。

サラセニア・フラバ Sarracenia.flava

和名キバナヘイシソウと呼ばれ、鮮やかな発色が特徴の大型種です。

-

-

【食虫植物サラセニア(ヘイシソウ)とは】原種は8種?捕食の仕組みや花言葉、人気な種って?

続きを見る

③挟み込み式の代表種、ディオネア(ハエトリグサ)

食虫植物の中でネペンテス(ウツボカズラ)と同じくらい人気のハエトリソウ。

正式の学名はディオネアと呼ばれますが、日本ではハエトリソウ、もしくはハエトリグサとして呼ばれているのがほとんどでしょう。

ディオネア(ハエトリグサ)の捕食の仕組み

他の食虫植物とは捕食の仕組みが大きく異なり、

捕虫葉と呼ばれるトゲトゲの開いた葉を最速0.5秒という速さで閉じることで、獲物を捉える仕組みになっています。

捉えた獲物に消化液を分泌してジワジワ溶かしていきます。

ディオネア(ハエトリグサ)の特徴・生息域

| 園芸分類 | 観葉植物、食虫植物 |

| 園芸分類 | 多年草 |

| 草丈 | 5cm〜10cm |

| 耐寒性 | 普通 |

| 耐暑性 | 弱め |

ディオネア(ハエトリグサ)の特徴、生息域です。

アメリカ合衆国南東部のノースカロライナ州、サウスカロライナ州などの東海岸の湿地に生育しています。

ディオネア(ハエトリグサ)の花言葉

花言葉:ウソ、魔性の愛

葉のフチにある蜜腺から甘い蜜を分泌し、虫を引き寄せ捕らえます。

この虫を誘惑している姿から付けられた花言葉のようです。

確かに誘惑しているのは間違いないんですけど、もうちょっと優しい花言葉を付けようとはしなかったんですかね、、。

ディオネア(ハエトリグサ)の代表種

ディオネア・マスシプラ”オールドタイプ” Dionaea.muscipula "oldtype"

ディオネア(ハエトリグサ)の原種です。

鮮やかな黄緑色の捕食葉と内側の赤みが綺麗です。

ディオネア・マスシプラ”ビッグマウス” Dionaea.muscipula ”bigmouth”

大きな捕食葉と鮮やかな赤みから非常に人気の種です。

ディオネア・マスシプラ”シャークティース” Dionaea.muscipula ”shark teeth”

エクレタ型の人気種で鮫のような捕虫葉を付けます。

-

-

【食虫植物ハエトリグサ(ハエトリソウ)とは】実は原種は1種のみ?捕食の仕組みや花言葉、人気な種って?

続きを見る

④粘り付け式の代表種、ドロセラ(モウセンゴケ)

コケという名前ではありますが、種子植物であり、食虫植物でもあるモウセンゴケ。

※コケ類には属していません

ミズゴケなどのいる湿地帯に生育することからコケという名前が付いたみたいです。

学名はドロセラと言います。

広範囲に分布していて、200種以上もいるというから驚きですね。

ドロセラ(モウセンゴケ)の捕食の仕組み

腺毛の先からねばねばした粘液を出して、虫を捉えます。

虫を捕らえた葉はたくさんの粘液を出し、虫を絡めとるように固定し、粘液に混ざっている消化液でジワジワ消化していきます。

ドロセラ(モウセンゴケ)の特徴・生息域

| 園芸分類 | 食虫植物 |

| 園芸分類 | 多年草 |

| 草丈 | 1cm〜40cm |

| 耐寒性 | 強め |

| 耐暑性 | 弱い |

ドロセラ(モウセンゴケ)の特徴、生息域です。

北半球の広範囲に200種以上が生息しており、日本にも数種類見ることができます。

種類が豊富なことからも「寒地性」「温帯性」「熱帯性」の3つに分けられます。

ドロセラ(モウセンゴケ)の花言葉

花言葉:詐欺、不誠実、無神経、物思い

虫を騙して捕らえるのが食虫植物なので、厳しい花言葉が多いですが、

モウセンゴケ(ドロセラ)は特に厳しい気がします。

不誠実、無神経はかわいそうです。

ドロセラ(モウセンゴケ)の代表種

ドロセラ・カペンシス(和名:アフリカナガバノモウセンゴケ) Drosera.capensis

-300x300.jpg)

ドロセラ・ビナータ(和名:ヨツマタモウセンゴケ) Drosera.binata

-300x300.jpg)

ドロセラ・ロツンディフォリア (和名:モウセンゴケ) Drosera.rotundifolia

-

-

【食虫植物モウセンゴケ(ドロセラ)とは】世界に200種以上生息している食虫植物。捕食の仕組みや花言葉、人気な種って?

続きを見る

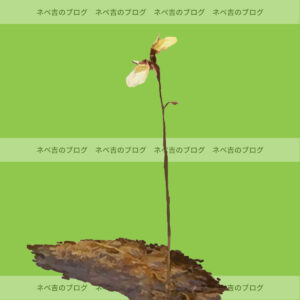

⑤吸い込み式の代表種、ウトリクラリア(タヌキモ・ミミカキグサ)

250種以上いる、南極を除く世界中の湖や沼、湿地に生育している食虫植物の仲間。

学名はウトリクラリアといい、愛好家はその名で呼ぶこともあります。

綺麗な花を咲かせるため、観賞用に栽培している方も多いです。

水生植物の種を水草として「タヌキモ」、主に地上に生える種を「ミミカキグサ」と呼びます。

他の食虫植物とはまた違った雰囲気を楽しめるのもポイントです。

ウトリクラリア(タヌキモ・ミミカキグサ)の捕食の仕組み

捕虫嚢(ほちゅうのう)と呼ばれる捕食器官があり、そら豆のような蓋がついています。

この捕虫嚢の中は水圧が低い状態になっていて、そこに餌となる微生物が流れ込んで来ると、水と一緒に吸収されます。

ハエトリソウのように能動的に動いておらず、水圧に頼った捕食方法です。

ウトリクラリア(タヌキモ・ミミカキグサ)の特徴・生息域

・タヌキモ

| 園芸分類 | 水草、食虫植物 |

| 園芸分類 | 有茎水草 |

| 水質 | 弱酸性〜中性 |

| 水温 | 18〜30度 |

世界中に分布しており、アジアでは日本、朝鮮、中国など、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、シベリアなどまで、その生育範囲の広さも一つの特徴です。

日本でも河川や湖などで見つけることができます。

・ミミカキグサ

| 園芸分類 | 観葉植物、山野草、水生植物、食虫植物 |

| 園芸分類 | 多年草、一年草 |

| 大きさ | 5cm〜40cm |

日本の本州以南、中国、マレーシア、オーストラリアなどに分布しています。

浅い水域の水田などにも生息していたりします。

ウトリクラリア(タヌキモ・ミミカキグサ)の花言葉

花言葉:疑惑、夢より素敵な現実

食虫植物はどれもマイナスな印象が強いのでしょうか、、。

綺麗な花を咲かせるウトリクラリア(タヌキモ・ミミカキグサ)の花言葉も手厳しいですね。

ウトリクラリア(タヌキモ)の代表種

ウトリクラリア・オーストラリス Utricularia.australis

和名イヌタヌキモと呼ばれる可愛い花を咲かせる種です。

ウトリクラリア・ミノール Utricularia.minor

和名ヒメタヌキモと呼ばれる種です。

ウトリクラリア(ミミカキグサ)の代表種

ウトリクラリア・ビフィダ Utricularia.bifida

和名ミミカキグサとして総称されるようになった種です。

ウトリクラリア・サンダーソニー Utricularia.sandersonii

和名ウサギゴケと呼ばれる種です。

ウトリクラリア・ワーブルギー Utricularia.warburgii

通称クリオネソウと呼ばれる人気種です。

-

-

【食虫植物タヌキモ・ミミカキグサ(ウトリクラリア)とは】捕食の仕組みや花言葉、人気な品種って?

続きを見る

他にも個性的な食虫植物はたくさん!

ここまで代表的な5種の食虫植物を紹介してきましたが、

実はまだまだ個性的な食虫植物はたくさんいるんです。

⑥ピンギキュラ(ムシトリスミレ)

スミレに似た花を付けることから、虫を捕るスミレとして、ムシトリスミレと呼ばれています。

このムシトリスミレは固有種のピンギキュラ・ブルガリスのことを指すことが多いのですが、世界には80種以上がいると言われています。

ピンギキュラ(ムシトリスミレ)の捕食の仕組み

モウセンゴケの様に葉の表面の先からねばねばした粘液を出して、虫を捉えます。

虫を捕らえた葉はたくさんの粘液を出し、虫を絡めとるように固定し、粘液に混ざっている消化液でジワジワ消化していきます。

ピンギキュラ(ムシトリスミレ)の特徴・生息域

| 園芸分類 | 観葉植物、食虫植物 |

| 園芸分類 | 多年草 |

| 草丈 | 1cm〜15cm |

| 耐寒性 | 弱い |

| 見耐暑性 | 弱い |

ピンギキュラ(ムシトリスミレ)の特徴、生息域です。

オーストラリアと南極を除く各大陸に80種以上が存在しています。

冬芽を作り越冬する「寒地性」、北アメリカ原産で周年で生育する「暖地性」、メキシコ周辺が原産の「熱帯高地性」の3つに分けられます。

ピンギキュラ(ムシトリスミレ)の花言葉

花言葉:欺きの香り、幸福を告げる

スミレだと思って近寄ってきた虫が葉にくっつき身動きが取れなくった様から、「欺きの香り」は付けられたようです。

食虫植物では珍しい(?)、ポジティブなイメージを連想する「幸福を告げる」は、すらっと伸びた花弁の姿からきていると言われています。

ピンギキュラ(ムシトリスミレ)の代表種

ピンギキュラ・モラネンシス Pinguicula.moranensis

一般的なムシトリスミレです。

和名はアシナガムシトリスミレと呼ばれ、鮮かな赤紫色の花を咲かせます。

ピンギキュラ・プリムリフフローラ Pinguicula.primuliflora

日本で数多く普及されている種で、プリムラ(別名サクラソウ)のような花を咲かせることから名づけられました。

寒さに比較的強いです。

-

-

【食虫植物ムシトリスミレ(ピンギキュラ)とは】捕食の仕組みや花言葉、人気な種って?

続きを見る

⑦セファロタス(フクロユキノシタ)

珍しい食虫植物が数多くいる中、特に独特な見た目と特異な種に進化したのがこのセファロタスです。

オーストラリアの限られた地域のみに分布しており、1属1種という、とても珍しい食虫植物です。

セファロタス(フクロユキノシタ)の捕食袋の仕組み

落とし穴式のネペンテス(ウツボカズラ)やサラセニア(ヘイシソウ)と同じように葉先から伸びたツルの先に捕虫袋を付け、虫を落とし込んで捕獲します。

この袋の底には消化酵素の混ざった液体が溜まっており、虫をゆっくり分解し、養分を吸収していくのです。

ただ、ネペンテス(ウツボカズラ)やサラセニア(ヘイシソウ)が飛翔性の昆虫などを捕らえるのに対し、地面から顔を出した程度のセファロタス(フクロユキノシタ)はアリなどの地面を這う昆虫に特化した捕食をするのです。

セファロタス(フクロユキノシタ)の特徴・生息域

| 園芸分類 | 観葉植物、食虫植物 |

| 園芸分類 | 多年草 |

| 草丈 | 1cm〜10cm |

| 耐寒性 | 弱い |

| 耐暑性 | 普通 |

セファロタスの特徴、生息域です。

オーストラリア南西部のみに生息しています。

セファロタス(フクロユキノシタ)の花言葉

花言葉:不明

色々探してみたのですがわかりませんでした。

セファロタス(フクロユキノシタ)の代表種

セファロタス(フクロユキノシタ) Cephalotus.follicularis

-

-

【食虫植物セファロタス(フクロユキノシタ)とは】一科一属一種の食虫植物。名前の由来や捕食の仕組み、花言葉など

続きを見る

⑧ドロソフィルム

孤高の食虫植物として知られるドロソフィルムは、

スペイン、モロッコ、ポルトガルに分布しており、1属1種の食虫植物です。

昔はモウセンゴケ属だったのですが、、

食虫植物の中でも大きな50cmほどまで育ち、2年草という特殊な植物です。

ドロソフィルムの捕食の仕組み

ニオイを放つ粘液を出し、虫をとらえます。

その見た目はモウセンゴケのようですが、違います。

ドロソフィルムの特徴

| 園芸分類 | 観葉植物、食虫植物 |

| 園芸分類 | 2年草 |

| 草丈 | 〜50cm |

| 耐寒性 | 強い |

| 耐暑性 | 強い |

比較的乾燥気味を好みますが、

日光が大好きです。

ドロソフィルムの花言葉

花言葉:不明

色々探してみたのですがわかりませんでした。

ドロソフィルムの代表種

ドロソフィルム・ルシタニクム Drosophyllum.lusitanicum

食虫植物を育ててみよう

まだまだ食虫植物の魅力はたくさんあるのですが、

その見た目と独特な雰囲気に惹かれる方は多いのではないでしょうか。

夏になると様々な施設で食虫植物関連のイベントが開催されたりします。

一度足を運んでみると、今まで気付かなかった一面がみれるかもしれないですよ。

そして気になったら一度育てて見ることをオススメします。

気難しい種も多いですが、比較的栽培難易度の低い種を選べば誰でも育てることができるはずです。

ぜひこの機会に食虫植物を育ててみませんか。

-

-

【食虫植物】初心者必見!ホームセンターで購入できる食虫植物って?販売時期、購入時のポイント、育て方など【全31種】

続きを見る